家庭用蓄電池の価格と費用の内訳

家庭用蓄電池の導入には、本体価格だけでなく、設置に関わる工事費や諸費用も考慮する必要があります。価格は蓄電池容量・機能・設置環境などによって異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。

ここでは、蓄電池導入にかかる主要な費用の内訳について説明します。

1. 本体費用

家庭用蓄電池の価格は、蓄電池容量やシステムの機能によって異なります。

また、購入時には本体だけでなく、部材セットやオプション品も必要になることがあるため、セット内容を確認しましょう。

蓄電池容量別の価格目安

※実際の販売価格は販売店でご確認ください。

最適な蓄電池の選び方について詳しく知りたい方は、「蓄電池の選び方ガイド|停電時に安心&電気代を削減する家庭用蓄電池とは?」をご覧ください。

システム構成による違い

蓄電池の価格は蓄電池容量だけでなく、システムの種類によっても異なります。

屋内設置・屋外設置の価格について

屋内・屋外の設置場所、蓄電池の容量などによって本体価格は変わります。

また、設置環境に応じた工事内容やオプション部品の追加によって、トータルの費用が変動する可能性があります。

蓄電池の種類や特徴について詳しく知りたい方は、「家庭用蓄電池の比較|単機能やハイブリッド、ポータブル電源の違いを解説」をご覧ください。

2. 工事費用

工事内容は設置場所(屋内・屋外)や配線環境によって異なり、以下のような費用が発生します。

主な工事内容

- ・電気工事費(配線の接続、分電盤の改修など)

- ・設置工事費(屋内・屋外の設置調整など)

- ・基礎工事費(設置場所の環境に応じた施工など)

追加費用の可能性

- ・運搬費用(設置場所の距離や搬入経路による変動あり)

- ・既存機器の撤去・廃棄費用(既設の機器がある場合)

※工事費用は設置環境により異なるため、詳細は取扱店にてお見積もりください。

3. 諸費用

蓄電池の導入に伴い、工事費用以外にも発生する可能性がある費用があります。

代表的な諸費用

- ・経済産業省・電力会社への届け出手続きの代行費用

- ・補助金申請にかかる事務手数料

- ・メンテナンス契約費用(オプションの場合あり)

特に、補助金の申請は条件が細かく設定されているため、事前に取扱店へ確認することをおすすめします。

太陽光発電と蓄電池を設置するメリットについては、「太陽光発電と蓄電池を設置するメリット・デメリットとは?」をご覧ください。

補助金と導入費用を抑える方法

国や地方自治体の補助金制度を活用することで、家庭用蓄電池の導入費用を抑えることができます。

1. 補助金の活用

国や地方自治体の補助金制度を活用することで、家庭用蓄電池の導入費用を抑えることができます。

蓄電池の補助金とは?

国や自治体は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、家庭用蓄電池の導入に対して補助金を提供しています。補助金を活用することで、実質的な購入費用を削減できるため、導入時には必ず確認しましょう。

補助金の種類と特徴

補助金には、国が提供するものと地方自治体が提供するものがあります。

国の補助金は、省エネルギー促進のための助成制度です。全国共通の基準で補助が受けることができます。自治体では、国とは異なる条件・金額で提供しています。地域によっては国の補助金と併用可能です。補助金の適用条件は自治体ごとに異なるため、申請前に詳細を確認することが重要です。

補助金を活用する際のポイント

-

1. 補助金の対象製品を確認する

蓄電池の種類や蓄電池容量、設置方法によって補助金の対象となるかが異なるため、購入前に要チェック。 -

2. 補助金申請のタイミングを把握する

申請時期が限られていることが多く、予算が上限に達すると受付終了となる場合がある。 -

3. 国と自治体の補助金を併用できる場合がある

一部の自治体では、国の補助金と併せて利用することで、導入コストをさらに抑えることが可能。

補助金制度は年度ごとに変更されることが多いため、最新の情報をチェックしてください。

蓄電池の補助金に関する詳しい情報はこちら

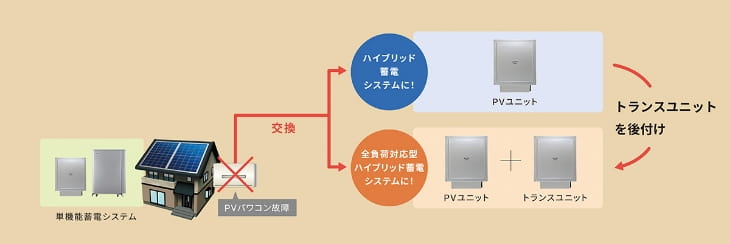

2. 徐々に進化可能な蓄電システムを選択

蓄電池の導入時にすべての機能を一度に揃えなくても、将来的にアップグレードできるシステムを選択することで、初期費用を抑えながら必要な機能を追加していくことが可能です。

進化可能な蓄電システム

蓄電池には、基本機能のみのシンプルな構成から、将来的に機能を追加できる拡張型システムまで、さまざまなタイプがあります。例えば、最初は単機能型として導入し、後からハイブリッド型に進化させたり、V2Hを追加することで、無駄なコストをかけずに段階的な設備投資が可能です。

進化可能な蓄電システムのメリット

1. 初期費用を抑えて導入できる

最初から高機能なシステムを導入するよりも、必要な機能を段階的に追加できる。

2. ライフスタイルの変化に対応できる

例えば、将来的に電気自動車(EV)を導入する予定がある場合、はじめに蓄電システムを導入し、後からV2Xシステムを追加することが可能。

3. 長期的なコストメリットがある

買い替えの必要がないため、長期的に見てトータルのコストを抑えられる。

蓄電池の選び方や種類について詳しく知りたい方は、「家庭用蓄電池の比較|単機能やハイブリッド、ポータブル電源の違いを解説」をご覧ください。

家庭用蓄電池の導入プロセス

家庭用蓄電池の導入は、購入から設置、運用開始までいくつかのステップがあります。ここでは、取扱店への連絡から保証登録までの流れを詳しく解説します。

1. 取扱店への連絡

家庭用蓄電池を導入する際は、まず取扱店や施工業者に問い合わせを行います。

以下のような点を事前に確認しておくと、スムーズに進められます。

- ・現在の電力使用状況の確認(電気代や太陽光発電の有無)

- ・停電対策や電気代節約などの目的を明確にする

- ・設置場所(屋内・屋外)の希望を検討

- ・補助金の利用可否を確認

蓄電池の導入目的や設置条件によって最適な製品が異なるため、専門の取扱店に相談することが重要です。

蓄電池購入のチェックリストやトラブル回避のポイントを詳しく知りたい方は、「家庭用蓄電池の購入で失敗しないために|よくあるトラブルと対策を解説」をご覧ください。

また、蓄電池を購入する際はメーカーの信頼性と保証期間などを確認するのも重要です。詳しく知りたい方は、「安心して使える蓄電池とは?メーカーの信頼性と保証期間のポイント」をご覧ください。

2. 訪問と見積もり

取扱店に問い合わせた後、現地調査を行い、詳細な見積もりが提示されます。

訪問時には、以下の点を確認されます。

- ・設置予定場所の状態(屋内・屋外のスペース確保、配線経路など)

※搬入方法の確認、搬入経路の確認 蓄電池のサイズが大きい場合、大型トラックやクレーンが必要になったり、運搬に必要な人件費が増えることがあります。 - ・電気配線の確認(分電盤の種類、電力契約内容)

- ・工事内容の説明(設置にかかる日数、必要な工事の有無)

- ・電力会社との契約と毎月の電力使用量、毎月の売電量

- ・太陽光発電の有無。(有の場合はパネル容量・メーカー、パワーコンディショナのメーカー・型番)

- ・補助金の適用可能性の確認

見積もり内容をよく確認し、疑問点があれば工事開始前にしっかりと質問しておくことが大切です。

3. 工事準備と届け出の手続き

家庭用蓄電池の設置には、場合によって各種届け出が必要になることがあります。

- ・FIT(固定価格買取制度)の届け出

太陽光発電を導入している場合、売電契約の変更が必要になることがあります。 - ・電力会社への申請

系統連系型の蓄電池を導入する場合、電力会社に接続申請を行う必要があります。 - ・補助金申請の準備

補助金を利用する場合は、事前に申請書類を準備し、自治体または国の指定機関へ提出します。

申請手続きの内容は地域や契約状況によって異なるため、取扱店と相談しながら進めるのが安心です。

4. 設置工事

設置工事は通常1日で完了しますが、工事内容によっては数日かかる場合もあります。

工事の流れは以下のようになります。

-

1. 蓄電池本体の搬入と設置

屋外設置の場合、コンクリート基礎が必要になることがある。

設置位置を確認し、安全に固定。 -

2. 電気工事(配線の接続)

分電盤と蓄電池を接続し、システム全体の配線を調整。 -

3. 試運転と動作確認

設置完了後、電力供給や充放電の動作確認を実施。 -

4. ユーザーへの操作説明

停電時の動作確認や、スマートフォン・PCでのモニタリング方法を案内。

工事中は一時的に停電が発生することもあるため、事前に工事日程を確認し、影響が少ない時間帯を選ぶと安心です。

5. 保証登録とクラウドサービス申し込み

設置工事が完了した後は、保証登録を行い、必要に応じてクラウドサービスに申し込みます。

家庭用蓄電池にはメーカー保証が設定されていることが多く、保証期間は製品によって異なりますが、一般的に10年から15年の保証が付帯されています。

保証を受けるためには、購入後に保証登録を行う必要があるため、忘れずに手続きを進めましょう。

また、一部の蓄電池では、クラウドサービスを利用することで遠隔モニタリングが可能になります。

これにより、スマートフォンやパソコンからリアルタイムで蓄電池の動作状況を確認できるため、電力の管理がしやすくなります。

また、「みんなでつくるエコ活サークル」のようなメーカー独自のサービスを提供している場合もあるため、登録しておくことでお得な特典を受けられる可能性があります。

「みんなでつくるエコ活サークル」はこちら

FIT制度と蓄電池の関係

FIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を促進するために導入された制度です。

太陽光発電を導入している家庭では、FIT制度を活用して売電を行うことができますが、固定買取期間が終了すると売電価格が大幅に低下するため、蓄電池の導入が重要になります。

ここでは、FIT制度の概要と、FIT終了後に蓄電池を活用するメリットについて解説します。

太陽光発電と同時に利用するメリットについて知りたい方は、「蓄電池と太陽光発電のセット導入で電気代を削減!卒FIT後も電気を無駄なく活用」をご覧ください。

FIT制度とは?

FIT(固定価格買取制度)は、発電した電力を一定の価格で電力会社が買い取る仕組みです。

太陽光発電を導入している家庭では、発電した電気のうち、自宅で使用しない余剰電力を売電することができます。

FIT制度の対象期間は10年間で、この期間中は固定価格で電力を売ることができます。

しかし、FIT買取期間が終了すると売電価格が市場価格(数円/kWh)に移行し、大幅に低下します。

その結果、売電による収益が減少するため、発電した電気を効率的に活用する方法を考える必要があります。

FIT制度終了後の影響

FIT制度の適用期間が終了すると、次のような影響が出ます。

- ・売電価格が大幅に低下し、FIT適用期間中のような収益は見込めなくなる。

- ・売電収入が減少し、電力会社からの電気購入が増えることで電気代が高くなる可能性がある。

- ・自家消費を増やさない限り、太陽光発電のメリットが減少する。

このため、FIT終了後にどのように発電した電気を活用するかが重要になります。

FIT制度終了後におすすめの対策

売電価格の低下に伴い、以下のような対策を検討することで、電気代の節約や発電電力の有効活用が可能になります。

-

1. 蓄電池を導入して自家消費を増やす

蓄電池を設置することで、太陽光発電で発電した電気を夜間や朝夕の電力消費に回すことができます。これにより、電力会社からの電気購入量を減らし、電気代の削減につながります。 -

2. 新しい売電モデルを活用する

一部の自治体や企業では、FIT終了後の売電を補助するサービスがあります。また、新しい売電プランを利用することで、余剰電力を効率的に活用できる可能性があります。

FIT制度について詳しく知りたい方は、「卒FITとは?FIT制度のおさらいと自宅に最適な余剰電力の活用法」をご覧ください。

よくある質問

家庭用蓄電池の導入を検討する際、多くの方が疑問に思うポイントをまとめました。

ここでは、費用・補助金・設置工事に関するよくある質問に回答します。

- 蓄電池の導入費用はどのくらいですか?

-

蓄電池の導入費用は、本体価格・設置工事費・補助金適用の有無によって異なります。

蓄電池自体の価格は、主には蓄電池容量(電気を貯められる量)で変化します。

蓄電池容量の目安は以下の通りです。- ・6.5kWhモデル:比較的コンパクトで、価格を抑えたエントリーモデル。

- ・9.8kWhモデル:標準的な家庭向けで、バランスの良い選択肢。

- ・16.4kWhモデル:大容量タイプで、停電対策や電力消費の多い家庭向け。

実際の販売価格は取扱店によって異なるため、詳細な見積もりを取得することが重要です。また、設置工事費は蓄電池の種類や設置環境により異なります。

- 補助金を活用するとどの程度の費用削減が可能ですか?

-

補助金を活用することで、蓄電池の導入コストを抑えることが可能です。

補助金の種類には国の補助金と地方自治体の補助金の2種類があります。- ・国の補助金:全国共通の基準で提供され、適用条件が定められている。

- ・地方自治体の補助金:自治体ごとに異なる支援制度があり、金額や条件も異なる。

補助金の適用額は地域によって大きく異なるため、最新情報を確認し、申請できるものを活用することが大切です。

蓄電池の補助金に関する詳しい情報はこちら - 設置工事にはどれくらいの時間がかかりますか?

-

蓄電池の設置工事は、通常1日程度で完了します。

ただし、設置環境や工事内容によっては、作業時間が変動する場合があります。- ・標準的な設置(屋外・屋内設置):4~6時間

- ・基礎工事が必要な場合:1~2日

- ・既存設備の撤去を伴う場合:1日以上かかる可能性あり

設置工事中は一時的に停電が発生することがあるため、工事スケジュールを事前に確認し、準備しておくことが重要です。

まとめ|家庭用蓄電池の価格と

導入のポイント

家庭用蓄電池の導入には、本体価格・設置工事費・補助金の活用など、さまざまな要素が関係します。また、FIT制度による買取期間の終了に伴い、売電よりも自家消費を優先する流れが進んでおり、蓄電池の活用がより重要になっています。

蓄電池の導入を検討する際は、以下のポイントを押さえておくのが重要です。

- ・導入費用は蓄電池容量や機能によって異なるため、事前に見積もりを取得する。

- ・補助金を活用することで、導入コストを抑えられる可能性がある。

- ・設置工事は通常1日で完了するが、環境や工事内容によって変動するため、事前にスケジュールを確認。

- ・FIT制度終了後は、売電価格が大幅に低下するため、発電した電気を蓄電池に貯めて使うことで電気代を削減できる。

- ・初期費用を抑えるために、進化可能な蓄電システムを選択するのも有効な手段。

家庭の電力使用状況や目的に応じて、最適な蓄電池を選択し、コストを抑えながら導入を進めましょう。