目次

- 蓄電池の種類を比較|ポータブル電源・モバイルバッテリーとの違い

- ポータブル電源とは?

- モバイルバッテリーとは?

- 家庭用蓄電池と、ポータブル電源、モバイルバッテリーとの違い

- 機能から選ぶ|おすすめの家庭用蓄電池タイプ

- 単機能型蓄電池

- ハイブリッド型蓄電池

- 全負荷ハイブリッド型蓄電池(ハイブリッド型の発展形)

- 蓄電池容量から選ぶ|家庭の電力使用量に適した蓄電池を選ぶ

- 6.5kWhの蓄電池

- 9.8kWhの蓄電池

- 16.4kWhの蓄電池

- 機能拡張が可能な蓄電池はある?

- 蓄電池の中で進化できるものとは?

- V2Xの後付けでトリプル制御

- 設置形態から選ぶ

- 屋内設置のメリットとデメリット

- 屋外設置のメリットとデメリット

- 一体型とセパレート型の違い

- 一体型蓄電池

- セパレート型蓄電池

- よくある質問

- まとめ|最適な蓄電池を選び、快適なエネルギー活用を

蓄電池の種類を比較|

ポータブル電源・モバイルバッテリーとの違い

蓄電池にはさまざまな種類があり、ポータブル電源やモバイルバッテリーのように持ち運びができるタイプと、住宅に設置して家庭の電力を供給する家庭用蓄電池があります。

用途や機能によって選び方が異なるため、それぞれの特徴を理解し、自分に合った蓄電池を選ぶことが大切です。

ポータブル電源とは?

ポータブル電源は、持ち運びができる充電式の蓄電池です。

主に、キャンプ・アウトドア・災害時の緊急用電源として利用されることが多く、小型ながらも電化製品を動かせる程度の電力を蓄えることができます。

ポータブル電源の特徴

- ・持ち運び可能:コンパクトなサイズで、アウトドアや非常用電源に適している。

- ・充電方法が多様:ACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケットなどで充電可能。

- ・出力が限られる:冷蔵庫やエアコンのような大容量電化製品の長時間使用には向かない。

ポータブル電源は、短時間の電力供給には便利ですが、家庭全体の電力を支えるには不向きです。

モバイルバッテリーとは?

モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレットなどの小型電子機器を充電するための蓄電池です。蓄電池容量が小さいため、家電の電力供給には適していませんが、持ち運びが簡単で、日常生活で手軽に使用できるというメリットがあります。

モバイルバッテリーの特徴

- ・スマートフォンやタブレット向け:小型電子機器の充電に特化。

- ・軽量コンパクト:持ち運びしやすく、旅行や外出時に便利。

- ・家電製品には不向き:蓄電容量が小さく、家庭の電力供給には使用できない。

モバイルバッテリーは、あくまでスマートフォンなどの電子機器向けであり、家庭用の電力確保には向いていません。

家庭用蓄電池と、ポータブル電源、モバイルバッテリーとの違い

ポータブル電源やモバイルバッテリーと比較すると、家庭用蓄電池は家庭全体の電力を管理できる点が大きな違いです。

住宅に設置するタイプの家庭用蓄電池は、太陽光発電と組み合わせることで、昼間に発電した電力を夜間に活用したり、停電時に家電を長時間稼働させたりすることが可能です。

家庭用蓄電池の特徴

- ・家庭全体の電力を供給:冷蔵庫、エアコン、照明など、複数の家電を動かせる。

- ・太陽光発電と連携可能:発電した電気を蓄えて、夜間や停電時に使用できる。

- ・長期間の使用に適している:寿命が長く、電気代の削減にも貢献。

ポータブル電源やモバイルバッテリーは、短期間・小規模な電力供給に適していますが、家庭の電力管理をするには家庭用蓄電池が最適です。自宅の電力対策を考えている方は、用途に応じて家庭用蓄電池を選ぶことをおすすめします。

家庭用蓄電池の選び方や、停電時の活用方法について詳しく知りたい方は、「蓄電池の選び方ガイド|停電時に安心&電気代を削減する家庭用蓄電池とは?」をご覧ください。

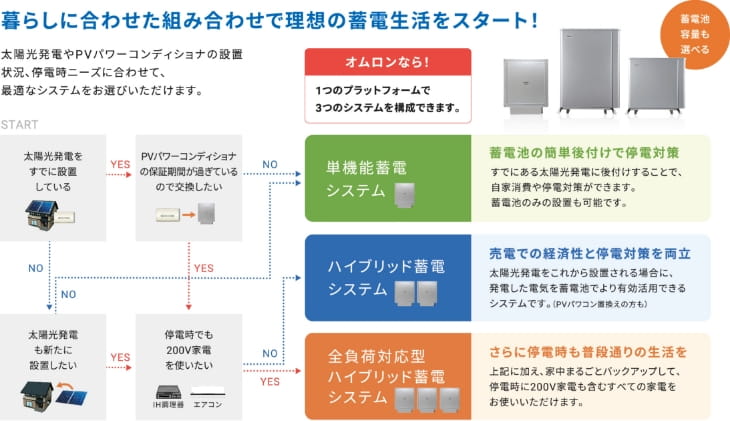

機能から選ぶ|おすすめの家庭用蓄電池タイプ

家庭用蓄電池には、単機能型・ハイブリッド型・全負荷ハイブリッド型・V2X併設型など、さまざまな種類があります。

それぞれの蓄電池には異なる機能や特徴があるため、電気の使い方や家庭のニーズに応じて最適なタイプを選ぶことが重要です。

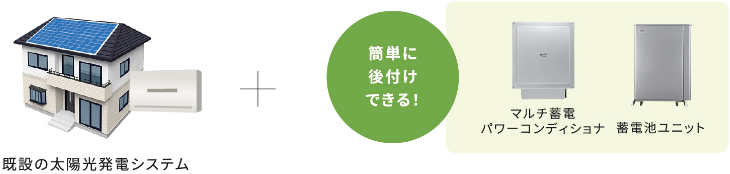

単機能型蓄電池

単機能型蓄電池は、充電と放電の基本機能のみを持つシンプルな蓄電池です。太陽光発電との連携はできず、電力会社から供給された電気を貯めて使用する仕組みになっています。

特徴

- ・シンプルな構造で価格が比較的安い

- ・単機能型蓄電池は、太陽光発電を導入していない家庭でも使えるため、電気料金の安い時間帯に充電し、高い時間帯に使用することで節約できます。

- ・太陽光発電と連携しないため、夜間電力を貯めて使うのに適している

- ・設置済の太陽光発電に追加して設置できる。

ハイブリッド型蓄電池

ハイブリッド型蓄電池は、太陽光発電と連携できるタイプの蓄電池です。発電した電気を家庭で使いながら、余った電気を蓄えて夜間に使用することで、自家消費を最大化できます。

特徴

- ・太陽光発電の電気を直接蓄えて、自家消費率を高めることができる

- ・電気代の節約効果が大きく、FIT終了後の運用に最適

- ・パワーコンディショナ一体型のモデルもあり、省スペース化が可能

ハイブリッド型蓄電池は、売電価格が低下した家庭にとって最も経済的な選択肢となり、電気代を大幅に削減できるのが特徴です。

全負荷ハイブリッド型蓄電池(ハイブリッド型の発展形)

全負荷ハイブリッド型は、ハイブリッド型の進化版で、停電時にも家全体の電力を供給できるタイプの蓄電池です。一般的な蓄電池は特定の家電のみ使用可能な「特定負荷型」が多いですが、全負荷型はエアコンやIHクッキングヒーターなどの200V家電にも対応しています。

特徴

- ・停電時でも家全体の電力を供給できるため、非常時の安心感が高い

- ・ハイブリッド型のメリットをそのまま持ちつつ、全ての家電を使えるのが強み

- ・停電時の電力供給時間が長く、災害時の備えとしても最適

全負荷ハイブリッド型は、停電時にも普段と変わらない生活を維持したい方におすすめです。

停電対策として蓄電池を導入するメリットについて詳しく知りたい方は、「万一の停電にも安心の備えを。防災にも蓄電池」をご覧ください。

蓄電池容量から選ぶ|家庭の電力使用量に適した蓄電池を選ぶ

家庭用蓄電池を選ぶ際、どのくらいの蓄電池容量が適切かは重要なポイントです。

蓄電池容量が小さすぎると必要な電力をまかなえず、逆に大きすぎるとコストが高くなるため、家庭の電力使用量に合わせた最適な蓄電池容量を選ぶことが大切です。

ここでは、6.5kWh・9.8kWh・16.4kWhの代表的な蓄電池の容量ごとの特徴を紹介します。

6.5kWhの蓄電池

6.5kWhの蓄電池は、比較的コンパクトな蓄電池容量で、電力消費の少ない家庭向けです。

太陽光発電と併用することで、昼間の余剰電力を貯めて夜間に使用することができ、電気代の削減に役立ちます。

特徴

- ・電力消費が少ない家庭向け(1〜2人暮らし、電化製品が少ない家庭など)

- ・基本的な家電をカバー(冷蔵庫・照明・スマートフォンの充電など)

- ・設置スペースが小さく、省スペースで導入できる

- ・停電時のバックアップ電源としても有効だが、長時間の電力供給には不向き

6.5kWhの蓄電池は、初期費用を抑えながら電気代を節約したい家庭に最適です。

9.8kWhの蓄電池

9.8kWhの蓄電池は、標準的な家庭向けのバランスの取れた蓄電池容量です。

電力消費の多い朝や夕方に備えて電気を蓄えておけば、電力会社からの電力購入を抑え、効率的に自家消費を増やすことができます。

特徴

- ・3〜4人家族の家庭向け(標準的な家庭の電力消費をカバー)

- ・エアコンや電子レンジなど、比較的消費電力の大きい家電にも対応

- ・太陽光発電の余剰電力を有効活用しやすい

- ・停電時にも、数時間~半日程度の電力供給が可能

9.8kWhの蓄電池は、家庭の電力使用量をカバーしながら、電気代を大幅に削減したい家庭におすすめです。

16.4kWhの蓄電池

16.4kWhの蓄電池は、大容量タイプで、電力消費が多い家庭や長時間の停電対策を考える家庭向けです。太陽光発電との相性が良く、昼間の発電分をしっかり貯めて、夜間や朝夕のピーク時に活用することで、電力の自給自足に近づけることができます。

特徴

- ・電力消費の多い家庭向け(5人以上の家族、電化製品が多い家庭など)

- ・長時間の停電時にも安定した電力供給が可能

- ・エアコン・IHクッキングヒーター・電気給湯器などの高消費電力の家電にも対応

- ・電気代の節約効果が最大化できるが、導入コストは高め

16.4kWhの蓄電池は、家全体の電力をカバーし、電気代削減と災害時の備えを両立したい家庭に適しています。

12.7kWh、6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電できます。

(16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%まで)

・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にはお薦めです。

・万が一の停電時でも十分な電力が使えます。

蓄電池の値段について詳しく知りたい方は、「蓄電池の値段はどのくらい?本体価格・設置費用・補助金でお得に導入する方法」をご覧ください。

機能拡張が可能な蓄電池はある?

家庭用蓄電池には、後から機能を拡張できるタイプがあります。

特に、将来的に電気自動車との連携を検討している家庭では、V2X対応の後付けが可能な蓄電池を選ぶことで、将来の電力活用の幅を広げることができます。

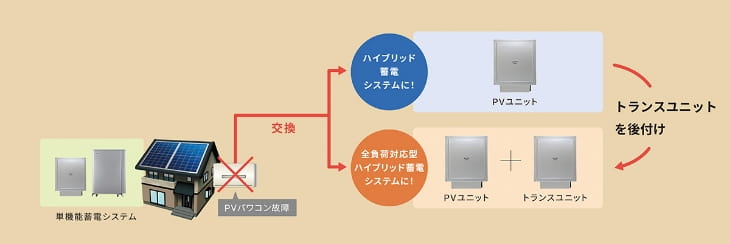

蓄電池の中で進化できるものとは?

一部の蓄電池は、後からシステムを拡張できる「進化型」の設計になっています。拡張性のある蓄電池を選ぶことで、現在の電力ニーズだけでなく、将来の変化にも柔軟に対応し、長期的に安心して使用することができます。

蓄電池システムでの進化

- 1.太陽光発電を設置済みの方が最初は単機能蓄電システムを導入して、PVパワコン故障時に機器を追加すれば、ハイブリッド蓄電システムに進化させることができます。

- 2.ハイブリッド蓄電システムはトランスユニット等の後付けで全負荷型に進化可能です。

太陽光発電と蓄電池を導入するメリットについては、「太陽光発電と蓄電池を設置するメリット・デメリットとは?」をご覧ください。

V2Xの後付けでトリプル制御

V2Xとは、電気自動車と家庭の電力システムを連携させる技術です。

蓄電池単体ではなく、EVのバッテリーを活用することで、より大容量の電力を家庭で使用できるというメリットがあります。

V2X対応の後付けが可能な蓄電池のメリット

- 1. 現時点でEVを持っていなくても導入できる

V2X対応後付けが可能な蓄電池なら、まずは通常の蓄電池として使用し、EVを購入した際に機能を追加することができるため、柔軟な運用が可能です。 - 2. EVのバッテリーを活用し、さらに大容量の電力確保が可能

家庭用蓄電池とEVのバッテリーを組み合わせることで、停電時の電力供給時間を延ばすことができるため、災害対策にも有効です。 - 3. エネルギーマネジメントの最適化ができる

夜間の安い電力でEVを充電し、昼間の電気料金が高い時間帯に家庭で利用するなど、より経済的な電力運用が可能になります。

設置形態から選ぶ

家庭用蓄電池を導入する際、屋内設置と屋外設置のどちらかを選ぶことが可能です。

設置環境や家庭のライフスタイルによって、それぞれのメリット・デメリットが異なります。

どちらの設置方法が最適かを検討し、家庭に合った設置形態を選びましょう。

屋内設置のメリットとデメリット

屋内に蓄電池を設置することで、機器を風雨や直射日光から守ることができます。また、床上に設置するため、浸水リスクのある地域では水害対策としても有効です。

気温や湿度の変化が少なく、安定した動作が期待できる点も魅力です。さらに、メンテナンスや点検がしやすく、機器の管理が容易になります。特に、水害リスクの高い地域では、万が一の浸水時にも影響を受けにくいことが大きなメリットとなります。

一方で、屋内に設置するには十分なスペースの確保が必要になります。設置場所によっては、室内の居住スペースを圧迫する可能性があるため、収納や家具の配置を考慮する必要があります。また、排熱処理を考えた設置が必要になるため、適切な換気対策をしないと蓄電池の性能が低下する可能性があります。

屋内に設置するスペースが確保でき、長期間安定した運用を求める場合に適しています。

屋外設置のメリットとデメリット

屋外に設置することで、室内の居住スペースを確保できるというメリットがあります。屋内に適した設置場所がない場合でも、庭や駐車場の一角などに設置できるため、設置場所の自由度が高くなります。

また、太陽光発電と接続する場合、屋外に設置することで配線が短く済み、シンプルな構造で運用しやすくなります。換気の必要もなく、建物内部のレイアウトに影響を与えないため、室内空間を有効に活用したい家庭にも向いています。

一方で、屋外設置は風雨や直射日光の影響を受けるため、耐久性が低下しやすいという点に注意が必要です。気温の変化が大きい環境では、寒冷地や猛暑の地域では性能に影響を及ぼす可能性があるため、設置場所の選定が重要になります。

防水・防塵性能が高いモデルを選ぶことで、屋外でも安心して設置することが可能です。

一体型とセパレート型の違い

家庭用蓄電池には、「一体型」と「セパレート型」の2つのタイプがあります。

どちらを選ぶかによって、設置のしやすさや運用の自由度が変わるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。

一体型蓄電池

一体型蓄電池は、バッテリーとパワーコンディショナ(PCS)が一体化した構造の蓄電池です。2つの機能が一体化しているので筐体は1つになりますが、大型化するので設置場所が限定されます。

配線の作業が少なく、工事の手間が抑えられるため、設置時間が短縮できるメリットもあります。

ただし、バッテリーとパワーコンディショナが一体化しているため、どちらか一方が故障した場合でも、全体の交換が必要になる可能性があるという点には注意が必要です。

セパレート型蓄電池

セパレート型蓄電池は、バッテリーとパワーコンディショナが別々になっているタイプです。設置時の柔軟性が高く、家庭のレイアウトに応じて配置を調整できるため、設置場所を最適化しやすいのが特徴です。

特に、大容量の蓄電池を導入する場合は、バッテリー部分とパワーコンディショナを分けることで、適切な配置ができるため、スペースの有効活用が可能になります。

また、どちらか一方の機器が故障した際に部分的な交換が可能なため、メンテナンスの自由度が高い点もメリットです。

蓄電池の選び方について詳しく知りたい方は、「蓄電池の選び方ガイド|停電時に安心&電気代を削減する家庭用蓄電池とは?」をご覧ください。

よくある質問

家庭用蓄電池の導入を検討する際、多くの方が疑問に思うポイントをまとめました。

ここでは、蓄電池の選び方や機能の違い、寿命や停電時の対応について詳しく解説します。

- 家庭用蓄電池を選ぶときの最も重要なポイントは?

-

家庭用蓄電池を選ぶ際には、使用目的に合った蓄電池容量や機能を考慮することが最も重要です。

電気代の削減を目的とする場合、電力消費量に適した容量を選び、太陽光発電と連携できるハイブリッド型を選ぶと効果的です。一方、停電対策を重視するなら、停電時にも家全体に電力を供給できる「全負荷型」や、大容量のモデルを検討するとよいでしょう。

また、設置スペースや導入コスト、補助金の活用も考慮しながら、ライフスタイルに合った蓄電池を選ぶことが大切です。

蓄電池の購入で失敗しないためのポイントについては、「家庭用蓄電池の購入で失敗しないために|よくあるトラブルと対策を解説」をご覧ください。 - 「ハイブリッド型」と「単機能型」はどちらを選べばいい?

-

ハイブリッド型と単機能型の違いは、太陽光発電との連携ができるかどうかです。

ハイブリッド型は、太陽光発電と連携し、発電した電気を直接蓄電できるタイプで、自家消費を最大化できるため、電気代を大幅に削減したい方におすすめです。

一方、単機能型は蓄電池のみを導入し電気会社から供給される電気を蓄えるタイプで太陽光発電がない、または導入予定がない方におすすめです。太陽光発電がある場合は単機能型蓄電を後付け設置して余剰電力を充電することもできます。パワーコンディショナが新しく保証期間も残っている場合は単機能型を導入し、パワーコンディショナが故障した時にPVユニットに交換してハイブリッド型にするという導入方法をとることができます。

太陽光発電を導入している家庭では、ハイブリッド型が経済的にメリットが大きいめ、FIT(固定価格買取制度)終了後の売電収入減少を補う目的でも有効です。特にパワーコンディショナが古い場合や故障している場合はPVユニットに置き換えることで太陽光パネルをそのまま活かしてハイブリッド型にすることができます。 - ポータブル電源と家庭用蓄電池の違いは?

-

ポータブル電源と家庭用蓄電池は、どちらも電気を貯めて使用する点では共通していますが、用途や規模が大きく異なります。

ポータブル電源は、持ち運びができる小型の蓄電池で、主にキャンプやアウトドア、緊急時の予備電源として使用されます。コンセントやUSBポートが付いており、小型家電やスマートフォンの充電に適していますが、家庭全体の電力供給には向いていません。

一方、家庭用蓄電池は住宅全体の電力を管理できるように設計されており、太陽光発電と組み合わせて電気代の削減や停電対策が可能です。

日常の電力管理や災害時の備えとして長期間使用するなら、家庭用蓄電池が適しているでしょう。 - 家庭用蓄電池の寿命はどのくらい?

-

家庭用蓄電池の寿命は、およそ10~15年が一般的です。

寿命は充放電の回数や使用環境によって変わります。

特に、深放電(電池を完全に使い切る状態)を繰り返すと劣化が早まりやすいため、適切な管理が重要です。

また、多くのメーカーが10年以上の保証を提供しており、定期的なメンテナンスを行うことで、より長期間にわたって安定した運用が可能になります。

蓄電池のメーカーの信頼性や保証期間について詳しく知りたい方は、「安心して使える蓄電池とは?メーカーの信頼性と保証期間のポイント」をご覧ください。 - 停電時にどの家電が使える?

-

停電時に使用できる家電は、蓄電池のタイプや接続方式によって異なります。

特定の家電のみ使える「特定負荷型」の場合、冷蔵庫・照明・スマートフォン充電などの基本的な家電が対象になります。

一方、「全負荷型」の場合は、エアコンやIHクッキングヒーターなどの200V家電も含め、家全体の電力をまかなうことが可能です。

ただし、蓄電池容量によって使用できる時間が限られるため、停電時には電力の優先順位を考えて使用することが大切です。

蓄電池と太陽光発電と同時に利用するメリットについて知りたい方は、「蓄電池と太陽光発電のセット導入で電気代を削減!卒FIT後も電気を無駄なく活用」をご覧ください。

まとめ|最適な蓄電池を選び、快適なエネルギー活用を

家庭用蓄電池は、電気代の削減・停電時の備え・FIT終了後の自家消費の最適化など、多くのメリットがあります。最適な蓄電池を選ぶためには、使用目的や家庭の電力消費量に合った機種を選択することが重要です。

設置環境やライフスタイルに合わせて、屋内・屋外設置の選択や一体型・セパレート型の違いを確認し、将来的な機能拡張の可能性も考慮しながら検討することがポイントです。

また、電気自動車(EV)を導入予定の家庭では、V2Xや後付け可能なモデルを選ぶことで、より柔軟な電力管理が可能になります。

家庭用蓄電池の導入は、快適な暮らしを実現しながらエネルギーコストを抑えるための有効な選択肢です。自宅の電力使用状況を見直し、最適な蓄電池を選んで、経済的で安心できるエネルギー活用を目指しましょう。