お役立ち情報

電気設備について詳しく解説|種類一覧からトラブル事例、業者の選び方までわかる

電気設備は、私たちの生活やビジネスになくてはならない重要なインフラです。その種類や役割は多岐にわたり、電力を安定的に供給するための発電設備から、配電設備、受電設備、屋内配線に至るまで、様々な設備が存在します。そして、これらの電気設備に不具合が生じると、停電や火災などの重大な事故につながる危険性があります。そのため、トラブル発生時には迅速な対応が求められます。

本記事では、電気設備の基礎知識から、よくあるトラブル事例、そして信頼できる業者の選び方まで、詳しく解説していきます。正しい理解を持つことで、適切な設備の導入や管理が可能となり、事業運営に大きく役立つでしょう。ぜひ、本記事の内容を参考にして、電気設備について理解を深めてください。

目次

電気設備とは?

電気設備は、私たちの日常生活に欠かせない重要な役割を果たしています。この設備には、発電所から送電線を通じて安定的に電気を供給する電気工作物や、電化製品、照明器具などの電気を使用する機器が含まれます。また、電話や情報通信のための通信設備、消防や防犯設備といった社会基盤となる設備も電気設備の一部です。

さらに、施設内のさまざまな場所や建物に電気を送るための設備も、広義の電気設備に含まれています。このように、電気設備は私たちの生活を支える重要なインフラであり、設備には安全性と信頼性が求められています。

電気設備の不良によるトラブル事例

電気設備の不良によるトラブルを放置してしまうと、二次災害につながる恐れもあります。万が一発生した際には、迅速な対処が求められます。いくつかの代表的なトラブル事例をご紹介します。

停電

電気設備は、建物や施設で使用される電気系統全体を指し、電力を供給・制御する設備の総称です。配電盤やケーブルなども電気設備に含まれます。これらの設備が故障すると、予期せぬ停電が発生し、電気に依存する機器の誤動作や、それによる二次災害が起きる可能性があります。例えば、停電により非常灯が点灯しない、自動ドアが開かないなどのトラブルが生じ、最悪の場合、人命を危険に晒す事態に発展しかねません。また、工場などでは生産ラインが止まり、多大な損失を被ることもあります。そのため、電気設備の適切な維持管理と、万が一の停電時の速やかな対応が求められます。

通信障害や機器の故障

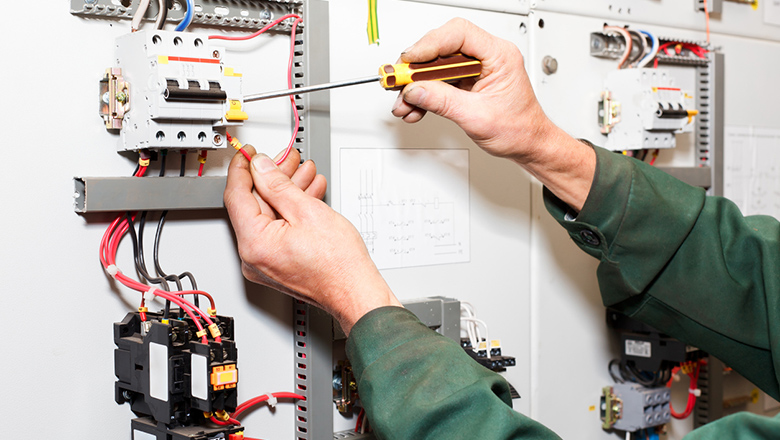

電気設備の更新や移設の際には、誤操作や誤接続が発生する可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。このような人為的なミスは、機器の故障や通信障害を引き起こす恐れがあり、業務に大きな支障をきたす可能性があります。さらに、電気機器や配線に過負荷や過電圧がかかることも問題視されており、これらが原因で機械が正常に機能しなくなるトラブル事例も報告されています。電気設備の管理には十分な注意と専門知識が不可欠です。

感電事故や漏電

電気設備の老朽化によるケーブルの損傷や接点の接触不良、異物の付着などが原因で漏電が発生することがあります。また、作業時に電線が活線状態であると、感電の危険性が高まります。これらのトラブルや事故を防ぐためには、定期的な点検や適切な管理が不可欠です。

電気設備の種類

電気設備は、用途や機能に基づき、送配電設備、発電設備、構内電気設備(電気工作物)の3つの主要なカテゴリーに分類されます。それぞれについて詳しく解説します。

送配電設備

送配電設備とは、発電設備で作られた電気が通る電線路のことを指します。また、使用する機器に応じて電気を変電したり配電したりする設備も含まれます。つまり、発電された電気を必要な場所に送り届けるための一連の設備を送配電設備と呼びます。電力を安定して供給するために欠かせない設備です。

発電設備

発電設備には火力発電、水力発電、風力発電、原子力発電、太陽光発電および蓄電設備が含まれます。なかでも、太陽光発電は再生可能エネルギーとして近年注目を集めており、環境負荷の低減やエネルギー自給自足の観点から導入が進んでいます。また、設置場所の制約が少なく、小規模な住宅用から大規模な発電所まで、様々な規模での導入が可能です。

特に、産業用自家消費型太陽光発電の施工を成功させるためのポイントについては、「産業用自家消費型太陽光発電の施工プロセス 完全ガイド」で詳しく解説しております。

構内電気設備(電気工作物)

構内電気設備は「電気工作物」とも呼ばれ、その範囲は発電設備、変電所、送配電設備から、ビルや住宅、工場などの受電設備に至るまでと非常に広範囲に及びます。さらに、照明、モーター、コンセントなどの電気使用設備も含まれます。

構内電気設備は他の2種類の設備と異なり、使用者・所有者に電気事業法に基づく電気保安点検が義務付けられています。電気保安点検とは、受電設備や配線といった電気設備を定期的に点検する業務です。この点検により、電気設備の安全性を確保し、事故を未然に防ぐことができます。

電気設備の安全点検「電気保安点検」についてより詳しく知りたい方は、記事「電気設備の安全点検「電気保安点検」とは?具体体な内容から、事前対策や課題まで解説」をご覧ください。

構内電気設備(電気工作物)は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分類されます。

一般用電気工作物

一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電する設備であり、主に住宅や小規模な店舗、事業所などで使用されます。具体的な例としては、屋根に設置された太陽光発電設備が挙げられます。出力50kW未満の太陽光発電や、20kW未満の風力および水力(ダムを除く)、10kW未満の内燃力や燃料電池(自動車含む)、スターリングエンジン発電設備も、小出力発電設備として一般用電気工作物に包括されています。その他には、照明器具、スイッチ、電線、分電盤、コンセントなどの日常的に使う電気設備が含まれます。

事業用電気工作物

事業用電気工作物は、さらに自家用と電気事業用に分類されます。自家用電気工作物には、高圧電力を受電して使用するビルや工場、学校などの施設が含まれます。これらの施設では通常、600Vを超える電圧で電力を受け、必要に応じて低圧に変換するシステムが設置されています。ただし、600V未満で受電している場合においても、次のような特定条件下では自家用電気工作物と判断されることがあります。

- 発電設備とその発電した電気を使用する設備

- 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備

一方、電気事業用電気工作物は、電力会社が直接電気の供給を目的として設置する施設を指し、主に発電所、変電所、送電線、配電線などが該当します。これらの施設は、電力会社による安定した電力供給の基盤となっています。

受変電設備とは?

受変電設備は、工場やオフィスビルなどの大量に電力を消費する施設では欠かせない設備です。受変電設備は、発電所で発電された高圧の電気を受け取り、使用可能な電圧へと変換する役割を担っています。通常、電気は発電所で数万Vの高圧で発電され、変電所を経由して電圧が下げられた後、最終的に消費者に供給されます。高圧送電の理由は、送電中のロスを最小限に抑え、コストを節約するためです。しかし、実際の設備や機器は200Vや100Vで動作するため、施設内の受変電設備で電圧を適切なレベルまで下げる必要があります。

また、受変電設備は電圧変換だけでなく、落雷や配電事故時の損傷を防ぐ機能も備えています。事故が発生すると、施設だけでなく近隣にも影響を及ぼし、重大な損害賠償につながる可能性があります。そのため、受変電設備の安全性は非常に重要であり、電気事業法によって保安点検の内容が厳密に定められています。

電力需要が50kWを超える大型施設の場合には、高圧での受電が要求されます。受変電設備を設置することで、高圧のまま電力を受け、必要に応じて電圧を変換して使用することができるようになります。これにより、大量の電力を効率的かつ経済的に供給することが可能となります。

受変電設備の種類と構成

受変電設備への理解を深めるために、受変電設備の種類と構成について詳しく解説していきます。

受変電設備の種類

受変電設備は「キュービクル式」と「開放型」の二つの種類があります。キュービクル式は、機器を金属製の箱に収める形式です。その高い柔軟性から商業施設、工場、オフィスビルなど、屋内外の様々な場所に適応して設置されており、変電所としても機能するなど、多岐にわたる用途で利用されています。

一方、開放型は、パイプや鋼材で作られたフレームに変圧器や遮断器、計器類を配置する形式です。設置には広いスペースが必要となるのが特徴です。大量の電力を必要とする大規模な工場などで主に利用されています。両タイプとも、電力の安定供給に不可欠な設備であり、用途に応じた適切な選択が求められます。

受変電設備の構成

主な構成としては、区分開閉器、断路器、負荷開閉器、遮断機、変圧器、保護継電器、制御装置、計測機器、配線用遮断器があります。これらは一般的に「電気室」と呼ばれる専用のスペースに収納されて設置されます。

受変電設備の耐用年数

受変電設備の耐用年数は、法定と実用の2種類に分けられます。法定耐用年数は国税庁が15年から22年と定めていますが、実際に使用可能な期間を示すものではありません。適切なメンテナンスと定期的な部品交換を行うことで、法定耐用年数を超えても安全に使用することができます。実用耐用年数は、機器の使用状況や環境条件によって異なりますが、一般的には20年から30年程度が目安とされています。受変電設備の耐用年数は、法律上の規定と一般的に使用可能な期間の両方を考慮する必要があります。

知っておくべき電気設備の技術基準

電気設備の技術基準は、電気事業法に基づいて制定された重要な基準です。この基準は経済産業省の管轄下にあり、電気設備の工事に関して様々な規制を定めています。この基準には、電気工作物が人に危害を加えないようにするための安全措置や、他の設備に磁気的な障害を与えないようにするための規定が含まれています。さらに、電気供給の障害を防ぐために、安全かつ適切な施工を行うことも義務付けられています。

この技術基準は、社会情勢の変化に応じて何度も改正されてきました。電気工事士をはじめとする関係者は、最新の改正内容に注意を払い、適切に対応することが求められます。電気設備の安全性と信頼性を確保するために、技術基準の理解と遵守は欠かせません。関係者一人一人が責任を持って、基準に沿った工事を行いましょう。

電気設備の工事について

電気設備工事は、主に「弱電設備」と「強電設備」の二つに分類されます。弱電設備は、電気信号を利用した情報通信に関連し、消費電力が少ないことが特徴です。通信設備や音響映像設備などがこれに含まれます。一方、強電設備は、動力や照明といった電力需要が高い用途に用いられ、主に受変電設備や配電設備が該当します。

例えば、大型商業施設では、高圧電気を低圧に変換する受変電設備が設置される一方で、事業所内では各種通信機器が用いられます。また、太陽光発電設備の設置工事においては、強電設備としての電力系統接続や、弱電設備としてのモニタリングシステムの構築が必要となります。これらの専門的な工事を一括して行うのがEPC事業者です。工事を一括して行うことで、効率的かつ安全な電気設備の導入を実現しています。

電気設備の工事についてより詳しく知りたい方は、記事「電気設備工事とは?電気工事との違いから、種類や必要な資格まで詳しく解説」をご覧ください。

「弱電設備」と「強電設備」について、それぞれより詳しく見ていきましょう。

弱電設備

弱電設備は、使用電圧が48V未満の電気信号を使用する設備です。情報通信設備の一部として重要な役割を果たしています。この設備は主に情報分野、セキュリティ分野、音響関連分野の3つに分類されます。

情報分野では、電話やLAN設備、テレビ共聴設備、監視制御設備などが含まれ、日常生活に欠かせない情報通信インフラを支えています。一方、セキュリティ分野では、監視カメラや防犯設備、防災設備などが設置され、建物や施設の安全性を高めるために活用されています。音響関連分野では、会議室やショールーム、講堂、ホールなどで使用される音響映像設備や放送設備が整備されており、イベントや講演会、コンサートなどの場で快適な音響環境を提供しています。このように、弱電設備は多岐にわたる分野で活用され、現代社会に欠かせない重要な役割を担っているのです。

強電設備

強電設備は、使用電圧が48V以上のエネルギーに関連していて、電圧のレベルによって低圧、高圧、特別高圧の3つのカテゴリーに分類されます。低圧電気設備は、交流で600V以下、直流で750V以下を範囲としていて、主に工場のプラントや家庭用のコンセント、エアコン設備などに用いられます。これらの設備は、日常生活に欠かせない電気機器の動力源として重要な役割を果たしています。

一方、高圧電気設備は、交流で600Vから7000V、直流で750Vから7000Vの範囲で、電柱の送配電線設備や高圧キュービクル設備などに使用されます。これらは、電力を効率的に輸送し、広域に分配するために不可欠な設備です。さらに、特別高圧電気設備は、7000V以上の電圧を必要とする大規模工場や発電所、変電所で利用されています。これらの設備は、大量の電力を発電・管理するために設計されており、国の重要なインフラの一部となっています。

気をつけるべき電気設備の無資格工事

電気設備の工事は、法律で定められた有資格者のみが行うことができます。無資格者による電気工事は重大な事故につながるリスクもあり、電気工事士法によって厳しく禁止されています。違反した場合には罰金や懲役刑に処される可能性があります。

適切な工事が行われない場合、漏電による重大な感電事故や漏電火災が発生するリスクがあり、周辺施設にも危険が及ぶことがあります。電気工作物の取り扱いには細かな注意と専門知識が必要であり、プロフェッショナルであっても注意力が緩むと事故につながる可能性があります。いかなる状況においても、無資格での電気工事は行うべきではありません。

電気設備に関する資格

具体的にはどのような資格があるのか、これから詳しく解説していきます。

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士は、国土交通省が管轄する国家資格であり、電気工事の全般的な管理と監督を行う重要な役割を担います。この資格は1級と2級に分かれており、それぞれ異なる責任と業務があります。2級では、比較的小規模なプロジェクトにおいて現場の主任技術者として業務を行います。一方、1級では、より大規模で高度な専門知識を要する電気工事において、施工計画の作成から工程管理、安全・品質の管理などを行います。

また、特定建設業の許可を受ける際には、専任技術者として配置される必要があります。電気工事施工管理技士は、電気設備の安全性と品質を確保するために不可欠な資格であり、建設業界において高い需要と評価を得ています。

電気工事士

電気工事士は、経済産業省が管轄する国家資格であり、屋内外の電気工事を行うために必要な資格です。この資格には第一種と第二種があり、第一種の方が上位で、より広範な電気工事を行うことが可能です。第二種電気工事士は一般用電気工作物の取り扱いが可能で、DIYでの家庭内工事に適しています。事業用設備の工事を行うには第一種の資格が必要とされます。

計装士

計装士は、プラントや工場、ビルなどで使用される計測制御機器の取付、配線、配管工事の設計や監督を担当する業務に特化した国家資格に準ずる公的資格です。この資格の認定は国土交通省の制度に基づいており、電気設備に関する専門的な知識と技能が求められます。資格取得のためには、一定の実務経験が必須条件となっています。1級計装士の場合、実務経験5年(または4年6ヶ月)及び1年の指導監督的な実務経験が必要とされ、より高度な技術力が要求されます。一方、2級計装士では設計や施工の実務経験がそれぞれ2年必要とされています。

電気設備業者の選び方

最後に、電気設備の業者選びについて解説します。工事の成功を大きく左右する重要なプロセスです。慎重な選定が必要です。まずは候補となる業者の過去のプロジェクトを調査しましょう。大企業や公共施設の工事実績があれば、信頼性が高いと判断できます。また、業者が持つ資格や認定の有無も重要な判断材料となります。

見落とされがちですが、アフターサービスの内容は重要です。保証期間や不具合発生時の対応方針を事前に確認して、工事後の万が一に備えてください。口コミや評判も確認しておきましょう。

地元業者と全国展開の業者を比較する際には、それぞれのメリットとデメリットを理解することが重要です。地元業者は地域に精通しているため、地域特有の課題に対応しやすいでしょう。一方、全国展開の業者は大規模プロジェクトへの対応能力が高いというメリットがあります。自社のプロジェクトに最も適した業者選びには、これらのポイントを総合的に考慮することが求められます。時間と労力を要しますが、妥協をせずに進めましょう。

まとめ

電気設備は、送配電設備、発電設備、構内電気設備(電気工作物)という3つの主要なカテゴリーから成り、現代の生活やビジネスには欠かせない重要なインフラです。これらは「強電設備」と「弱電設備」に大別され、それぞれが異なる役割を担っています。電力供給から情報通信まで、電気設備なしには現代社会は成り立ちません。

そして、設備の不具合は深刻な事故につながる可能性があります。停電による業務停止、通信障害による情報遮断、さらには感電事故や火災など、その影響は甚大です。正しい知識を持ち、適切な運用に努めることが必要とされます。

特に設備の導入やメンテナンス時には、信頼できる業者選びが工事の成否を左右する重要なプロセスとなります。大企業や公共施設での工事実績の有無、保証期間や不具合発生時の対応方針などを確認して、信頼のできる業者を選びましょう。適切に選定して、管理を正しく任せることで、安全で効率的な設備運用が実現できるでしょう。

このように、電気設備の安全性や信頼性が必要とされる中、EPC事業者には、細かな計画と正確な工事が求められます。

特に産業用自家消費型太陽光発電の導入では、現地調査・設計・施工・試運転の各ステップで注意すべきポイントを押さえておくことが不可欠です。

施工の流れやトラブル回避策、電力会社との申請手続き、設置時の重要ポイントなど、施工をスムーズに進めるための具体的なノウハウを、以下の資料で詳しく解説しております。