太陽光パネルの耐用年数(寿命)は何年?寿命を伸ばすコツから、劣化原因まで解説

環境配慮や電気代の高騰を背景に、企業や家庭で太陽光発電の導入が広がっています。導入を検討する際に気になるのが、太陽光パネルの耐用年数や寿命です。本記事では、平均的な耐用年数に加え、劣化の主な原因や寿命を延ばすためのポイントについて分かりやすく解説します。

目次

太陽光パネルの耐用年数(寿命)について

法定耐用年数は17年

太陽光パネルの耐用年数について理解する際には、税制と実際の性能を区別して考えることが重要です。税制上、産業用として設置された太陽光パネルには法定耐用年数があり、これは17年と定められています。この期間は、国税庁が定める『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』の別表第二「31 電気業用設備」に基づいています。

出典)別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)

例えば、法人が自ら保有する産業用太陽光発電設備を使って売電を行う場合には、この17年間で減価償却を行わなければなりません。ただし、これはすべての太陽光パネルに一律に適用されるわけではありません。自家消費を目的として設置された場合は、その用途や設備の規模により法定耐用年数が異なることもあります。

また、注意すべき点として、法定耐用年数はあくまでも税務処理を目的とした指標であり、パネルの実際の寿命を示すものではありません。多くの場合、実際の太陽光パネルは法定年数を超えて使用可能であり、その運用年数は設置環境やメンテナンス状況によって左右されます。そのため、税務上の法定耐用年数と実際の使用可能年数を混同せず、両者を正しく区別して理解することが求められます。

実際の耐久性能は20〜30年

太陽光パネルの実際の耐用年数は概ね20〜30年とされており、法定耐用年数である17年を超えても発電が可能です。可動部の多い家電製品が約10年で故障するケースが一般的であるのに対し、太陽光パネルは可動部が少ない構造であるため、相対的に長寿命といえます。ただし、設置環境や日常のメンテナンス状況によって、その寿命には差が生じます。

投資回収には十分な期間

住宅用システムでは投資回収期間が7〜10年程度、産業用システムでは10〜12年かかるとされています。つまり、耐用年数を考慮すると投資回収に充分な期間があり、回収後も太陽光パネルが正常に稼働する限り、電気代の削減や売電収入などの経済的メリットが継続して得られます。

周辺機器の耐用年数(寿命)

太陽光発電システムの運用には、太陽光パネルだけでなく、複数の周辺機器も必要です。中でも重要なのがパワーコンディショナー(パワコン)です。太陽光パネルは直流電力を発電しますが、家庭やオフィスで使用するには交流電力への変換が求められ、その役割を果たすのがパワコンです。パワコンは、太陽光パネルと比較すると劣化が早く、その寿命は一般的に約10〜15年程度とされています。パワコンが正常に機能していないと、せっかく発電された電気を活用することができなくなるため、定期的な点検と計画的な交換が不可欠です。

また、パワコン以外の周辺機器として、蓄電池や電力量計(電力メーター)も重要な役割を果たしています。蓄電池の寿命は、その充放電のサイクル数や設置された環境条件に大きく依存しますが、オムロンを含む多くのメーカーが10年保証を提供しており、おおよその目安として10年の使用が見込まれます。また、検定付きの電力メーターも約10年での交換が推奨されており、定期的な管理が必要です。これらの周辺機器はすべて適切なタイミングで交換やメンテナンスを行うことで、太陽光発電システムの安定的かつ効率的な運用につながります。

周辺機器の耐用年数が10年を経過する時期、その中でも特にFIT中期〜終盤に差し掛かる発電所オーナーの方にとっては、事業の継承、収支バランスの再検討など、それ以外にも対応すべき課題が一層増えてきます。こうした課題を整理し、これからの選択肢について『FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える』で解説しております。

太陽光パネルの劣化原因

ここからは太陽光パネルの寿命に影響を与える劣化原因について、詳しく解説していきます。

ホットスポット

劣化原因の一つに「ホットスポット」があります。これは太陽光パネルの一部だけが異常発熱する現象です。100℃を超える高温に達することもあり、発電量の低下を招きます。原因としては、配線の不備、内部の腐食、ガラス面の汚れやひび割れ、さらに周囲の影などが挙げられます。放置すると発火や機器の故障、寿命の短縮にもつながります。防止には定期的な点検と日々の発電状況の確認が欠かせません。

層間剥離

太陽光パネルは、ガラスやシートなど複数の層から構成されています。これらの層の間に水蒸気などの水分が侵入すると、樹脂が劣化し「層間剥離」が起こります。この現象が進行すると、ガラスとセルの間に隙間が生じ、剥離部分が白く変色します。これにより発電能力が大きく低下します。また、剥離部分が電気抵抗を高め、全体の発電効率にも悪影響を与えます。湿気や激しい温度変化は、層間剥離の主な原因です。

特定の気象条件では発生リスクが高まるため、適切な管理が求められます。この劣化が進むと、太陽光パネルの寿命が短くなり、早期の点検や交換が必要となります。

太陽光パネルの破損

屋外に設置されている太陽光パネルは、風で飛来する枝や小石、鳥の落とし物が原因で破損することがあります。表面は強化ガラスで覆われており高い耐久性を持ちますが、裏面は比較的弱く、特に地上設置では裏面からの損傷リスクが高まります。こうした課題を受け、最近では両面に強化ガラスを使用した製品も登場し、耐久性の改善が進められています。

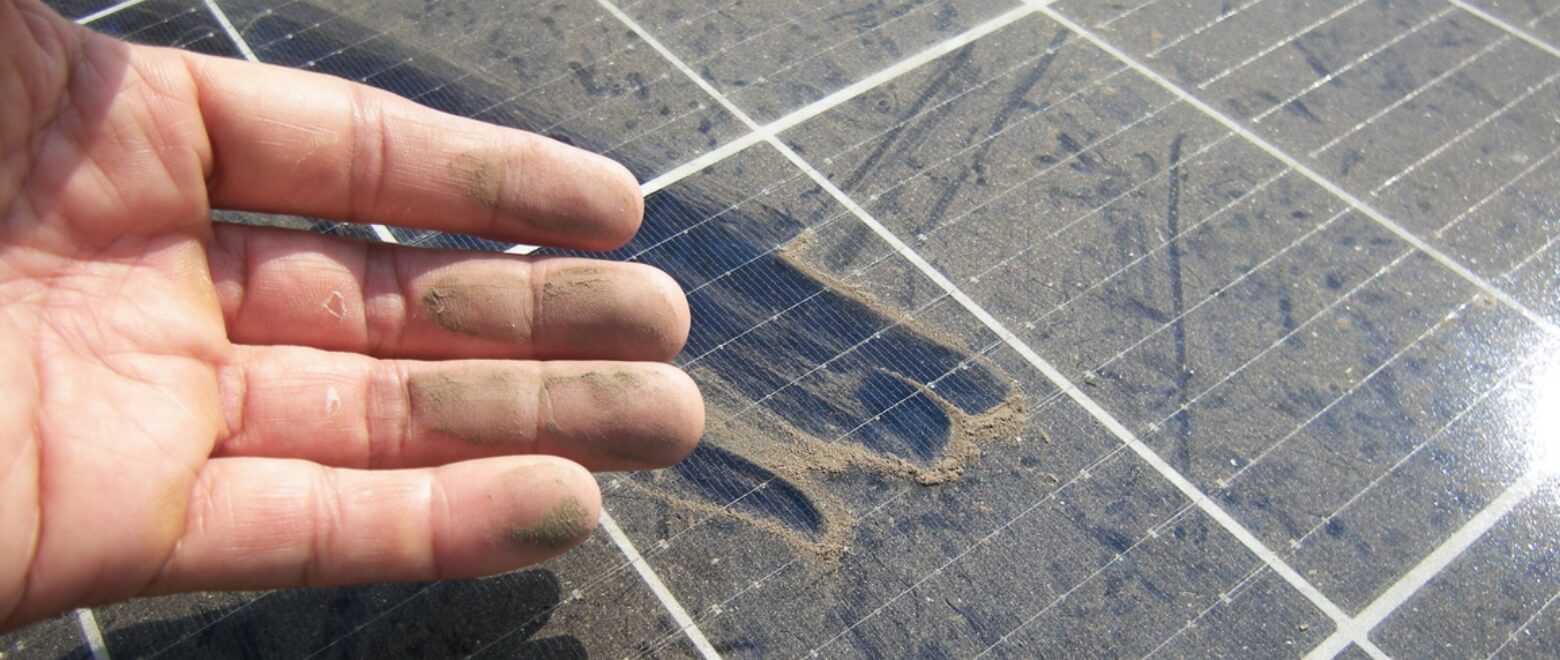

太陽光パネルの表面の汚れ

屋外に設置されている太陽光パネルは、砂埃や黄砂、鳥の糞、水垢、花粉などの汚れに常に晒されています。これらが太陽光パネル表面に蓄積すると、発電効率が大きく低下します。火山灰などの自然現象も影響を与えるため、定期的な清掃や点検が不可欠です。

経年劣化

一般的に太陽光パネルのメーカーは、20年から25年の発電出力保証を提供していますが、実際には経年劣化によって発電量は年々低下していきます。劣化の速度は設置される環境や気象条件により異なりますが、年間およそ0.27%から0.5%の範囲で進行することが報告されています。たとえば、一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA)は、この劣化率を年間0.27%と示しており、一方で水産庁のデータでは年間0.5%に達する例も示されています。

出典)太陽光発電システムの調達価格、期間への要望 【資料3】

このように差があるものの、いずれも年単位で着実に能力が低下している点は共通しています。そして、設置から26年目以降になると、この劣化傾向はよりはっきりと現れ、発電効率の低下が顕著になるとされています。そのため、長期的な視点での保守・更新計画が重要になります。

耐用年数(寿命)を伸ばすことの社会的な意義

太陽光発電は、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーとして注目が集まっています。近年では、企業や家庭における導入が進んでおり、経済的な利点だけでなく、環境保全への寄与という観点でも価値を高めています。今後も普及の流れは継続すると見込まれますが、一方でいくつかの課題も浮上しています。

太陽光発電を支える太陽光パネルの寿命は通常20〜30年とされており、適切な処理方法の確立が重要なテーマとなっています。特に、寿命を迎えた太陽光パネルには有害物質を含むケースがあるため、安全な処分が求められます。現在、廃棄対象となる太陽光パネルの数量は増加傾向にあり、同時に最終処分場の容量不足も懸念されています。

このような背景から、太陽光パネルの耐用年数を最大限延ばすことには大きな意義があります。寿命を延ばすことで、廃棄物の発生を抑制できるだけでなく、資源の有効活用や処理コストの低減にもつながります。さらに、太陽光パネルの長期利用は、リサイクルやリユースの技術向上にも貢献すると考えられます。

環境保護と持続的利用の両立を考える上で、太陽光発電設備の長寿命化は今後ますます重要な取り組みになるでしょう。

太陽光パネルの耐用年数(寿命)を延ばすコツ

太陽光パネルの耐用年数(寿命)を延ばすコツについて分かりやすく解説します。

定期点検・清掃

太陽光パネルの耐用年数を延ばすには、定期点検と清掃が欠かせません。どれほど長寿命の太陽光パネルでも、放置すれば劣化が進みます。表面の傷や汚れを目視で確認し、異常があれば速やかに専門業者に相談しましょう。鳥の糞や落ち葉などの汚れは発電効率を下げる原因となるため、手作業で除去してください。地面に設置されている場合は、草刈りも定期的に行いましょう。

専門業者によるメンテナンスを受ければ、目に見えない故障や劣化を早期に発見でき、ホットスポットの発生も防げます。これらに加えて、メーカーが定めるガイドラインに従い、定期的に点検を依頼しながら計画的な保守を実施することが、太陽光パネルを長期間安定して使用するための大きな助けとなります。

発電量のチェックとメンテナンス

発電量の定期的なチェックも不可欠です。週に一度はパワコンやメーカーが提供する発電量の見える化サービスなどで確認しましょう。発電量がシミュレーションを大幅に下回る場合は、速やかに販売窓口やメーカーへ相談してください。初期対応が遅れると、修理費が増える恐れがあります。早期の異常発見により、不具合の拡大を防ぎ、太陽光パネルの寿命や性能を長く保つことができます。

適切なメンテナンスを見込んだ検討が重要

定期的な掃除や外観確認、専門業者による点検といった継続的なメンテナンスが重要です。導入時には日常的な点検体制を整え、スムーズな運用を目指す必要があります。これから導入を検討する企業は、維持管理の費用や体制を事前に見込み、計画的に進めることが求められます。自社での管理が難しい場合は、PPAモデルの導入も有効です。PPAモデルでは、設備の所有や購入は不要で、エネルギーサービス事業者が設置から維持管理までを担います。そのため、発電量の確認やメンテナンス費用の追加負担もなく、管理の手間を大幅に軽減できます。

長寿命な太陽光パネルの導入

そもそも寿命の長い太陽光パネルを導入しておくこと自体が、一つの重要なポイントと言えるでしょう。たとえ初期費用がやや高くなったとしても、使用期間が長ければ、費用回収後にそれ以上のリターンを得られる可能性があります。そのためには、メーカーが公表しているカタログの製品寿命や耐久性のアピールポイント、さらに実施された品質試験や耐久試験の結果などをしっかり確認し、信頼性の高い長寿命の太陽光パネルを選ぶことが必要です。

耐用年数(寿命)を迎えた太陽光パネルの対処方法

耐用年数(寿命)を迎えた太陽光パネルには、主に3つの対処方法があります。それぞれのメリット、デメリットを正しく理解して選択しましょう。

保証制度の活用

太陽光パネルが耐用年数を迎えた際、まず確認したいのがメーカーが提供する保証制度の活用です。多くのメーカーでは設置から最低10年間の保証が設けられており、保証期間内で破損などが生じた場合、修理費用を自己負担することなく対応してもらえる可能性があります。ただし、保証内容や期間はメーカーごとに異なり、10年以上の長期保証を無償で提供している場合や、有料オプションとして延長保証を選択できる場合もあります。

そのため、自身の契約内容や保証条件を事前に確認しておくことが重要です。こうした適切な保証制度を利用することで、太陽光パネルの交換や修理費用を抑えることができ、安心して太陽光発電システムを運用し続けることが可能となります。

廃棄処分

寿命を迎えると、適切に廃棄処分する必要があります。太陽光パネルは鉛やカドミウム、ヒ素、ポリシリコンといった有害物質を含んでいる可能性があり、個人での廃棄は法的にも環境的にも許されていません。したがって、廃棄は専門業者に依頼し、産業廃棄物として適正に処理する必要があります。処分費用の目安としては、住宅用で約40万円かかり、50kW以上の産業用では1 kWあたり約2万円が相場とされています。ただし、システム容量や設置場所、地域の条件により、実際の費用は変動しますので、あくまでも目安としてご理解ください。

不適切な廃棄は有害物質の流出を招き、環境や健康に大きな影響を及ぼします。さらに、FIT制度(固定価格買取制度)の認定を受けている場合、撤去時に廃止届の提出が必要です。法定耐用年数前に処分する際は、補助金返還の義務が発生する可能性もあります。これらを踏まえ、設置の段階から将来の処分費や手続きを想定して備えておくことが重要です。

リユースの活用

太陽光パネルには有害物質が含まれる場合があり、設置から20年以上が経過するにつれて廃棄パネルの増加が見込まれ、処分場の容量逼迫が大きな問題となっています。このような状況に対応するためには、限りある資源を無駄にせず、リユースやリサイクルの取り組みを積極的に進めることが重要です。

しかし現状では、使用可能な太陽光パネルであっても、十分にリユースされることなく廃棄されてしまうケースが少なくありません。太陽光発電を運用する個人・企業には、リユースやリサイクルに関する情報を定期的に取得した上で、計画的な対応を進めていくことが求められています。

まとめ

太陽光パネルの導入を検討する際、耐用年数や回収期間は重要な判断材料です。税務上の法定耐用年数は17年とされていますが、これは減価償却の計算基準であり、実際の寿命とは異なります。一般的に、太陽光パネルの実寿命は20〜30年とされており、耐用年数を超えて使用できるケースも珍しくありません。

初期投資の回収目安としては、家庭用の場合で7〜10年、産業用では10〜12年程度とされています。そのため、多くのケースで法定耐用年数内に十分な回収が可能と見込まれています。ただし、パワコンや蓄電池などの周辺機器は寿命が短いため、定期的な交換が必要となります。これらの費用もあらかじめ計画に組み込んでおくことが求められます。

また、経年により発生する発電効率の低下—たとえばホットスポットや層間剥離といった現象—を防ぐには、定期的な点検や清掃、発電量のモニタリングが効果的です。長く安定して活用するためには、耐久性に優れた太陽光パネルの選定や、保証制度、メンテナンス体制の整備も不可欠と言えるでしょう。

さらに、設備の運用年数が進むにつれて、新たな課題も浮上します。たとえば、FIT制度終了後の収支計画の見直しや、老朽化した機器の更新・廃棄計画、さらには事業を次の世代へどう継承していくかといった問題です。

こうした課題に対し、オムロン ソーシアルソリューションズでは、無料のホワイトペーパーを提供しています。今後の太陽光発電をより安心で有利に運用するための具体的なヒントが満載です。ぜひダウンロードしてご一読ください。