太陽光発電の年間発電量は?日本国内地域別の比較や影響を与える要因まで解説

太陽光発電は、太陽光パネルが太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換して発電します。その際、発電量は、太陽光パネルの種類やメーカー、気象条件、設置条件など、多くの要因に左右されます。そのため、設置後に「思ったよりも発電しない」と感じることがないように、発電量への理解と発電量のシミュレーションを行っておくことが非常に重要となります。

本記事では、発電量に関する基礎的な知識から、発電量に影響を与える要因、低下してしまう理由まで詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

太陽光発電は発電量が重要

太陽光発電は、太陽光から電気を発生させることで、自宅の電気代削減につながるだけでなく、余剰電力を電力会社に売ることで売電収入も得られます。また、全量売電を選択することで、売電収入を増やすことも可能です。この経済的メリットの大きさは、発電量によって決定されるため、効率的に多くの発電量を生み出すことが重要となります。

発電量は多くの条件に影響を受けますが、中でも太陽光パネルの性能が最も大きな要因となります。高性能な太陽光パネルほど高額となるため、収支計画を考慮する必要がありますが、可能な限り高性能な太陽光パネルを選定することが推奨されます。

太陽光発電の発電量を表す単位「kW」と「kWh」について

太陽光発電の性能を表す主要な単位として、「kW(キロワット)」と「kWh(キロワットアワー)」の2つがあります。「kW」は瞬間的な電力を示す単位であり、太陽光パネルの公称最大出力や太陽光発電システム全体の発電容量を表すのに用いられます。ここでいう公称最大出力とは、特定の条件下で太陽光パネルが達成可能な最大電力を指します。一方、「kWh」は一定時間内に発電または消費された総電力量を表す単位です。

例えば、1kWの電力を1時間使用または発電した場合、その電力量は1kWhとなります。「kWh」を用いることで、太陽光発電システムの効率や性能を客観的に評価できます。このように、「kW」と「kWh」はそれぞれ異なる意味を持つ太陽光発電の重要な単位であり、その違いを理解することが大切です。

太陽光発電の1kWあたりの年間発電量の目安

太陽光発電協会によると、設置条件が最適な場合、1kWあたりの年間発電量は約1,000kWhになります。ただし、実際の発電量は太陽光パネルの設置条件により変動します。住宅用太陽光発電設備の導入を検討されている方の中には、家庭の電力消費を賄えるかどうか気にする方も多いでしょう。一般的な家庭の年間電力消費量は約4,892kWhとされています。そのため、5kWの太陽光発電設備を設置することで、大半の電力を賄えるようになります。

出典)太陽光発電協会|よくあるご質問「Q.太陽光発電により、家庭で使用する電気を全部まかなえますか?」

つまり、1kWあたり約1,000kWhの発電量を目安として、ご家庭の年間電力消費量を確認し、必要な発電容量を算出することが重要です。また、実際の発電量は設置条件によって変動するため、専門家に相談しながら最適な設計を行うことをおすすめします。太陽光発電は環境面でも家計面でもメリットのある選択肢ですが、導入に当たっては十分な検討が必要不可欠です。

太陽光パネル1平方メートルあたりの年間発電量の目安

太陽光パネル1平方メートルの年間発電量は、メーカーや仕様、モジュール変換効率によって異なります。モジュール変換効率とは、太陽光パネルの1平方メートルあたりの変換効率を示す指標であり、以下の計算式で求められます。

モジュール変換効率(%)=[公称最大出力(W)× 100]÷[モジュール面積(m²)× 放射照度(1,000W/m²)]

変換効率が高いほど、発電性能の高い太陽光パネルであることを意味します。例えば、公称最大出力が500Wで、サイズが縦1.8m × 横1.4mの約2.52m²の太陽光パネルの場合、1平方メートルあたりの出力は198W/m²になります。1,000W(1kW)辺りの年間発電量が約1,000kWhであるため、この太陽光パネル1平方メートルの年間発電量は198kWhと算出されます。

ただし、発電量は設置条件や経年劣化による効率低下の影響を受けるため、この数値はあくまで目安となります。長寿命の太陽光パネルほど、1平方メートルあたりの発電量を長期間維持できると考えられます。以上のように、太陽光パネル1平方メートルの年間発電量は、モジュール変換効率や設置条件などによって変動しますが、一定の計算式に基づいて目安を算出することができます。

太陽光発電の年間発電量を計算する方法

太陽光発電の年間予想発電量を算出する方法について説明します。計算式は次の通りです。

Ep = H × K × P × 365 ÷ 1

この式を用いてシミュレーションが可能です。ここで、「Ep」は年間予想発電量(kWh/年)、「H」は設置面における1日あたりの年平均日射量(kWh/m²/日)を表します。また、「K」は損失係数で一般的には約70%と想定されます。「P」はシステム容量(kW)、「365」は1年間の日数、「1」は標準状態の日射強度(kW/m²)を意味します。

ただし、実際の計算では様々な要因により発電量が変動することに注意が必要です。特に損失係数「K」は、太陽光モジュールの種類、表面の汚れ、パワーコンディショナー(パワコン)による損失、配線の問題などさまざまな要因によって異なります。したがって、これらの影響を考慮し、年間の日射量やシステムの設計に基づいて予想発電量を算出することが重要です。

この方法を活用すれば、具体的な数字を自ら計算し、シミュレーションを通じて発電効率を最適化できます。太陽光発電システムを導入する際は、この計算方法を用いて適切な設計と運用を行うことが求められます。

太陽光発電事業の収益を安定して確保するためのポイントについては、『太陽光発電のコスト削減&発電効率UPを実現 最新のトレンドに基づく最適投資戦術』という資料で詳しく解説しています。

太陽光発電の発電量に影響を与える要因

太陽光発電システムの発電量は、複数の要因によって変動します。影響の大きな要因について解説します。

日照時間

日照時間は特に大きな影響を及ぼします。太平洋側や瀬戸内海に面している地域は、日照時間に恵まれているケースが多く、太陽光発電に適しているとされています。一方で、北陸や東北など日本海側は日照時間が短いことが多いため、発電量を確保するには設置角度や方向(方角)に特別な配慮が必要となります。そこで、都道府県別の日照時間について詳しく見ていきましょう。

都道府県別の比較

都道府県ごとに日照時間には大きな差があり、それが発電量に直結しています。「統計でみる都道府県のすがた2024」によると、都道府県別の日射量ランキングでは、大阪府が1位、兵庫県が2位となっています。

| 順位 | 都道府県 | 指数値 |

|---|---|---|

| 1 | 大阪府 | 2,319.60 |

| 2 | 兵庫県 | 2,310.00 |

| 3 | 山梨県 | 2,298.10 |

| 4 | 徳島県 | 2,278.00 |

| 5 | 高知県 | 2,270.80 |

| 6 | 和歌山県 | 2,260.40 |

| 7 | 愛知県 | 2,256.30 |

| 8 | 岡山県 | 2,251.80 |

| 9 | 静岡県 | 2,239.70 |

| 10 | 香川県 | 2,227.70 |

出典)社会・人口統計体系 / 統計でみる都道府県のすがた2024 / 社会生活統計指標

ただし、このランキングは毎年変動します。その背景には、地理的、気候的要因が複雑に絡み合っているためです。例えば、山間部と平野部では日照時間に差が生じます。加えて、梅雨の長さや台風の通過数なども、日照時間に影響を与えます。したがって、太陽光発電の導入に際しては、設置する地域の日照時間を十分に考慮する必要があります。概して、日照時間が長い地域は発電量が多くなる傾向にありますが、他の要因も含めた総合的な判断が重要です。

各都道府県の日照時間の特徴を理解し、それに応じた発電計画を策定することが、効果的な太陽光発電の運用につながります。日照時間が長い地域では、太陽光パネルの設置枚数を増やすことで発電量の増加が見込めます。一方、日照時間が短い地域では、太陽光パネルの角度を工夫するなどの対策が求められます。このように、太陽光発電の発電量は、日照時間に大きく左右されます。都道府県別の日照量ランキングを参考にしつつ、地域の特性に合わせた発電計画を立てることが、太陽光発電の効果的な活用のカギを握るでしょう。

天候

太陽光発電システムの発電量は、天候に大きく影響を受けます。晴天の日は、日の出とともに発電量が上昇し、正午前後にピークに達します。一方、曇りや雨の日は、発電量が顕著に低下します。ただし、雨天時でも発電が完全に停止するわけではなく、晴天時の数分の一程度の発電は可能です。太陽光発電の導入に際しては、設置場所の気象条件を考慮し、年間を通じた発電量を予測することが重要となります。

時間帯

時間帯によっても大きく変動します。朝夕の日の出前後や日没前後は、日射量が少ないため発電量も低くなります。一方、昼間は日射量が多く、発電量が増加し、最も効率的な発電が実現します。対照的に、夜間は日射がないため、発電は行われません。

季節

季節にも影響されます。夏に発電量が最も多いと予想される方もいるかもしれませんが、気温の上昇に伴う発電効率の低下により、必ずしもそうとは限りません。太陽光パネルの表面温度が25度を超えると、1℃上がるごとに効率が約0.5%ずつ低下するためです。

日本では、一般的に春(4月〜5月)の発電量が最も多くなります。この時期は日照時間が長く、気温も比較的低いため、発電効率が向上するからです。一方、夏は日射量が多いものの、高温により効率が下がり、発電量が減少することがあります。さらに、梅雨や台風などの気象条件も発電量に影響を及ぼします。曇りや雨の多い日は発電量が減少してしまいます。2022年の東京のデータでは、2月は晴天が続き日照時間が多かったのに対し、9月は台風の影響で曇りや雨が多く、日照時間が少なかったことが示されています。

このように、太陽光発電の発電量は、季節の変化とともに、気温、天候、日照時間といった各要因が複雑に絡み合って決定されます。太陽光発電を導入する際には、これらの要因を考慮し、年間を通じた発電量の変動を把握することが重要です。

設置方向

設置方向によっても大きく左右されます。一般的に、太陽の日照時間が最も長くなる南向きに設置することで、発電量を最大化できます。しかし、周囲の建物や地形によって影ができてしまうと、発電効率が低下する可能性があります。そのため、設置場所の環境によっては、南向き以外の方向に設置した方が、結果的に発電量が多くなるケースもあります。太陽光パネルの設置方向は、日照時間と周囲の環境を総合的に判断して決定することが重要です。

設置角度

設置角度も、発電量に大きな影響を与えます。最も発電効率が高いのは、太陽光が太陽光パネルに対して90度で当たる時であり、これを「最適角度」と呼びます。日本国内では、一般的に設置角度は30度にしておくことが効率的とされています。しかし実際には、地域ごとの気候や環境に応じて最適な角度は異なります。例えば積雪が多い地域では、雪の滑落も考慮して角度を調整する必要があります。

特に住宅用太陽光発電の場合、住宅建設の設計段階から太陽光パネルの取り付けを前提とし、最適な設置角度を予め計画することが推奨されます。適切な角度で太陽光パネルを設置することで、効率的な発電が可能になります。

太陽光パネルの数

使用する太陽光パネルの総数も影響を及ぼします。住宅用の場合、屋根面積や消費電力量、ライフスタイルに応じて適切な太陽光パネル数を選定する必要があります。一方、法人や自治体においては、予算の許す限り、遊休地など広大な設置面積が確保できる場合が多いため、可能な限り多くの太陽光パネルを設置することで、発電量の最大化を図ることができます。

また、太陽光パネルの種類の選択では、高出力だが高価な太陽光パネルと、出力は小さいが安価な太陽光パネルの選択に悩まれるケースが多いです。最適な選択は設置面積と必要発電量によって異なるため、一概にどちらが適切とは言えません。したがって、太陽光発電の発電量を最適化するには、設置場所の条件や予算、必要発電量を総合的に判断し、適切な太陽光パネルの種類と数を選定することが重要です。

太陽光発電の発電量を低下させる要因

太陽光発電の発電量低下の要因について解説します。

機器の経年劣化

太陽光発電システムの主要機器である太陽光パネルとパワコンには、一定の寿命があります。一般的に、太陽光パネルの寿命は25年から30年とされており、多くのメーカーが25年の出力保証を提供しています。一方、パワコンの寿命は10年から15年とされています。しかし、これらの機器は経年劣化により、発電量や変換効率が年々低下していきます。そのため、太陽光発電システムを導入する際は、耐久性や長期保証が充実した製品を選ぶことが重要です。それにより、長期間にわたって安定した発電が期待できるでしょう。

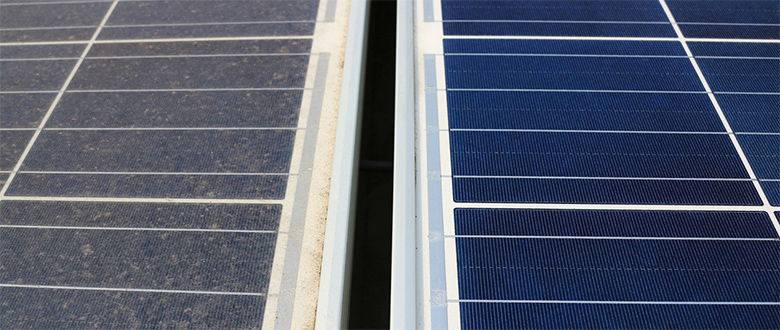

太陽光パネルの汚れ

太陽光パネルは屋外設置のため、砂埃や黄砂、落ち葉などの汚れにさらされやすい環境下にあります。この汚れが蓄積すると、太陽光パネル表面の発電効率が低下し、年間発電量の減少につながります。太陽光パネルは傾斜設置されているため、少量の汚れは雨で洗い流される場合もありますが、汚れの蓄積は発電効率の顕著な低下を招きます。そのため、定期的な清掃が不可欠です。

特に梅雨や台風の時期は、付着したゴミや泥が比較的自然に除去されやすいものの、太陽光パネルの破損がある場合は漏電やシステム不全などのリスクが生じるため、注意が必要です。太陽光パネルの効率と安全性を維持するには、定期的な点検・清掃と、必要に応じた専門業者による適切な対処が重要です。これらの取り組みにより、太陽光発電システムの長期的な性能維持と安定した発電量の確保が可能となります。

気温の影響

先ほども解説しましたが、太陽光パネルの発電効率は、気温の上昇によって低下する傾向にあります。具体的には、太陽光パネルの表面温度が25℃を超えると効率の低下が始まり、その後1℃上昇するごとに発電量が約0.5%ずつ減少していきます。機器の経年劣化や太陽光パネルの汚れと異なり、対策を取ることは難しい要因ですが、正しい知識を持ち、発電量のシミュレーションに活かすことが重要です。

避けられない発電ロスとは?

太陽光発電システムでは、発電ロスは避けられない現象です。これは、光や熱のエネルギーを電気エネルギーに変換する過程で発生するもので、主な原因は「パワコンでの損失」「太陽光パネルの温度上昇」「配線および太陽光パネルの汚れ」です。

年間予想発電量の算出式「Ep = H × K × P × 365 ÷ 1」において、K(損失係数)の値はメーカーや条件により異なります。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「太陽光発電導入ガイドブック」では、約70%とされています。つまり、発電量の約30%が発電ロスにより失われるということです。この発電ロスの内訳は、国土交通省の資料によるとパワコンが約8%、太陽光パネルの温度上昇が約15%、配線や太陽光パネルの汚れが約7%となっています。各メーカーは技術開発によりロスの低減に取り組んでいますが、完全に解消することは困難とされています。

発電効率を高めるには、システム設計や保守管理においてこれらのロス要因に注意することが重要です。また、出力制御も間接的な発電ロスの一因といえます。出力制御とは、電力系統の安定化や電圧過昇防止のために発電量を一時的に制限することです。理論上の発電能力が十分に活かされず、実際の発電量が減少することがあります。

パワコンによる発電ロス

パワコンは、太陽光パネルから得た直流電力を家庭用交流電力に変換する重要な装置です。この変換プロセスでは必ずエネルギーロスが生じます。例えば、変換効率が95%の場合、5%のエネルギーが失われてしまいます。パワコンの変換効率はメーカーによって異なりますが、一般的なロス率は3〜4%程度です。

太陽光発電システムの選定において、パワコンの変換効率は重要な選択基準の一つとなります。効率が高いほど、システム全体の発電効率が向上し、より多くの電力を実用的に利用できるためです。さらに、最新機種へのリパワリングを適切に行うことで、発電量のさらなる向上が期待できます。技術的進歩により、最新のパワコンはより高い変換効率と安定性を備えているのです。

また、リパワリングは経年劣化による効率低下を解消し、長期的な発電効率の改善にも繋がります。加えて、遠隔監視システムの導入により、システムのトラブルに素早く対応することが重要です。異常や故障を早期に検知し、迅速な対策を講じることで、効率低下への影響を最小限に抑えることができます。

温度上昇による発電ロス

太陽光パネルの発電性能は、温度上昇に伴い低下します。この減少現象は、太陽光パネルの表面温度が基準の25度から上昇するたびに発生し、温度係数がその影響を数値化する指標となります。温度係数の値が低いほど、温度上昇に強く、発電ロスが少ないことを示します。

太陽光パネルの温度係数は、メーカーや製品ごとに異なるため、温度上昇による発電ロスも変動します。したがって、温度係数の低い太陽光パネルを選択することで、高温時の発電効率低下を抑制できます。そのため、太陽光パネル選定の際には、各メーカーの温度係数を比較検討することが重要です。ただし、すべてのメーカーが温度係数の情報を公開しているわけではないため、情報収集が困難な場合があります。それでも、可能な限り温度係数を確認し、発電ロスの少ない製品を選ぶことが、長期的な発電量確保につながります。

配線や太陽光パネルの汚れによる発電ロス

太陽光発電システムの発電効率は、配線の状態と太陽光パネルの清潔さに大きく左右されます。配線に問題がある場合、送電ロスが発生し、効率的な発電が妨げられます。また、太陽光パネルの受光面が汚れていると、発電効率が低下します。これらの要因による発電ロスは、平均で7%程度と推定されています。さらに、配線の問題は発火リスクにもつながる可能性があるため、問題が発見された場合は速やかな点検・修理が必要です。冬期の降雪地帯では、太陽光パネルに積もった雪を定期的に取り除くことも、発電効率の維持に重要な役割を果たします。

まとめ

太陽光発電の発電量は、太陽光パネルの性能、設置条件、パワコンの効率など、多くの要因に依存します。一般的に、1kWあたり年間約1,000kWhが目安とされていますが、発電量を最大化するためには、高性能な太陽光パネルやパワコンの選択、最適な設置方向・角度の設定が重要です。その他にも、日照時間、天候、季節、さらには太陽光パネルの劣化や汚れ、気温上昇による発電ロス、パワコンの経年劣化も考慮する必要があります。

これらの要素を適切に管理することで、太陽光発電の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。定期的なメンテナンスと最新機器の導入、必要に応じたリパワリングも効果的な手段です。さらに、太陽光発電で安定した収入を得るためには、業界の最新動向や市場トレンドを常に把握しておくことも不可欠です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社」では、太陽光発電所の所有者向けに、太陽光発電のコスト削減と発電効率の向上に役立つ資料を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報を掲載していますので、太陽光発電の収益性を高めたい方はぜひご一読ください。

▼太陽光発電所の所有者向けのおすすめ資料はこちら